Fiche 10-2

Comment expliquer le paradoxe de l’action collective ?

Le paradoxe de l’action collective désigne une contradiction entre l’intérêt individuel et l’intérêt collectif dans les mobilisations.

1- L’individu est intéressé par la réussite de l’action collective …

(A) L’individu a tout intérêt à la réussite d’une action collective lorsqu’elle vise la production ou la préservation d’un bien commun. (E) En science politique, cet intérêt s’explique par la logique des biens collectifs : ils sont non excluables et non rivaux, ce qui signifie que leur obtention bénéficie à tous, qu’ils aient participé ou non à l’action. Par exemple, l’amélioration des conditions de travail ou la défense de droits sociaux sont des objectifs dont chacun peut tirer intérêt. Ainsi, sur le plan rationnel, l’individu partage une convergence d’intérêt avec le groupe mobilisé, ce qui rend l’action collective souhaitable dans ses résultats. La maximisation de son bien-être et de ses intérêts personnels peut donc dépendre directement de la réussite de l’effort commun.

2 – … mais n’a pas forcément intérêt à y participer personnellement.

(A) Cependant, le paradoxe de l’action collective souligne que malgré cet intérêt évident, l’individu n’a pas forcément intérêt à s’engager. (E) Selon Mancur Olson, dans une logique de rationalité individuelle, l’acteur calcule les coûts et bénéfices de sa participation : si le bien collectif peut être obtenu sans sa contribution, il a tout avantage à se comporter en passager clandestin. Ce comportement fragilise l’action collective, car chacun espère que d’autres porteront l’effort nécessaire. Le paradoxe se matérialise alors dans l’écart entre la rationalité individuelle – minimiser ses coûts – et la rationalité collective – maximiser les bénéfices communs. Ainsi, bien que l’individu ait intérêt à la réussite de l’action, la dynamique agrégée de comportements rationnels peut aboutir à l’échec de la mobilisation.

Illustration – Doc type bac

Utilisons le sujet donné en Polynésie lors de la session 2021 pour traiter du paradoxe de l’action collective.

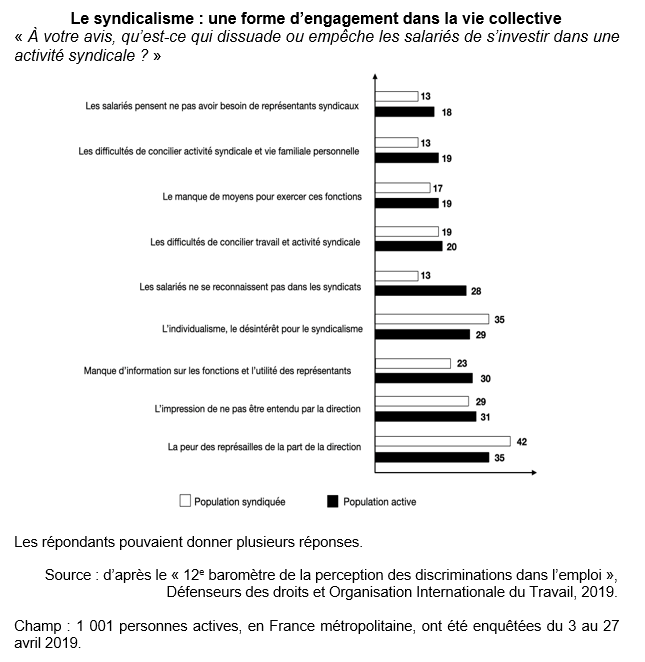

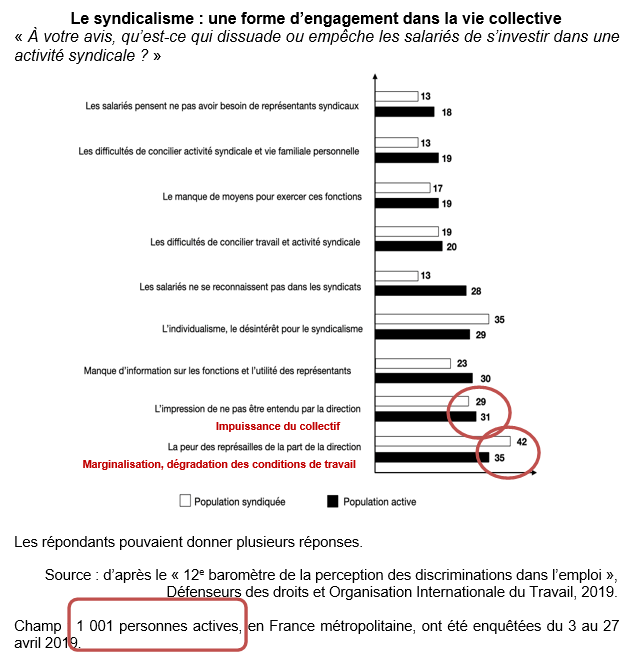

Entourons de rouge deux séries de données pouvant illustrer le paradoxe de l’action collective et indiquons quelques compléments de cours sur le document:

Deux éléments viennent nourrir concrètement le paradoxe de l’action collective. Tout d’abord, la crainte de ne pas être entendu par la direction suscite un doute quant à l’efficacité réelle de l’engagement : si l’individu anticipe l’absence de négociation ou d’écoute, il peut juger sa participation vaine. Dans cette optique, 30 % des personnes interrogées (avec une variation de ±1 point de pourcentage selon qu’il s’agisse de la population active ou syndiquée) expriment un sentiment d’impuissance collective, ce qui réduit significativement l’incitation à s’impliquer. Le manque de confiance dans la capacité du collectif à influer sur les décisions pèse ainsi lourdement sur la décision individuelle de s’engager.

Par ailleurs, le risque de représailles individuelles — marginalisation, dégradation des conditions de travail — accroît les coûts perçus de l’action dans le calcul rationnel des individus. Ce frein à l’engagement est d’autant plus marqué chez les personnes ayant une expérience syndicale : parmi les 1001 actifs interrogés, 42 % des syndiqués estiment que la peur de représailles empêche ou décourage l’investissement salarié dans une organisation syndicale. Cette inquiétude est un peu moins répandue dans l’ensemble de la population active (35 %), mais l’écart de 7 points de pourcentage montre une sensibilité accrue chez les syndiqués à cette forme de dissuasion. Ce phénomène alimente une stratégie d’attentisme : chacun espère que d’autres prendront l’initiative, dans l’espoir de bénéficier des retombées sans en assumer les risques — une manifestation limpide du comportement de passager clandestin.